충남 금산군 남이면 진락산에 있는 보석사는 대한불교 조계종 제6교구 본사 마곡사의 말사이다.

조구(祖丘, ?~1395) 스님이 창건한 뒤, 절 앞산에서 캐낸 금으로 불상을 만들어 봉안하고 절 이름을 보석사(寶石寺)라 했다고 한다.

그 후로 알려진 바가 없고, 임진왜란 때 불타고 폐사되었다.

한편, 금산 중용사에서 임진왜란 당시 의병장 조헌과 승병장 영규대사의 제사를 지내오던 중, 조선 헌종 원년(1834)에 대인이라는 불교 신도가 진악산 서쪽 기슭에 따로 사당을 짓고 의선각(毅禪閣)이라 한 뒤, 영규대사의 진영을 모시고 제사를 지내기 시작하였다.

이후 고종 때 명성황후가 중창하여 원당(願堂)으로 삼았으며, 1912년에 31본산의 하나가 되어 전북 일원의 33개의 말사를 통괄하였으나, 지금은 마곡사의 말사가 되었다.

일주문

사찰의 첫 번째 산문인 일주문은 다포식 공포를 하고 겹처마 맞배지붕을 올린 형태이며,

우송 민효식 선생이 쓴 진락산 보석사(眞樂山 寶石寺) 현판을 걸었다.

한편, 진락산의 락(樂)은 즐길 락, 노래 악, 좋아할 요 등으로 불리기 때문에 진락산을 진악산이라고도 한다.

의병승장비

일주문을 지나면 우측으로 사방 한 칸에 사모지붕을 한 비각이 세워져 있고, 그 안에 의병승장비가 안치되어 있다.

임진왜란 당시 금산 전투에서 순절한 승병장 영규 대사와 승병들을 추모하기 위해 조선 헌종 5(1839년)에 세운 순절사적비(殉節史蹟碑)로 의병승장비라 불린다.

4m 높이의 비 앞면에 커다랗게 의병승장(義兵僧將) 글씨가 새겨져 있고, 뒷면에는 건립 연대, 영규대사 생애, 활약상 등이 기록된 이 비는 1984년 충남 문화유산자료로 지정되었다.

일제강점기 때 왜놈이 비를 훼손하고 땅속에 처박은 것을 광복이 되자 1945년 정요신이 찾아 다시 세웠고, 1979년에 비각을 건립하였으며, 1980년 비문을 한글로 번역하여 영규 대사 국역비를 만들어 비각 옆에 세웠다.

비문에 따르면 대인이라는 불교신도가 의선각을 세우고 영규대사의 제사를 지내기 시작했다는 기록이 있다.

부도

비각 맞은편 윗쪽에 5기의 부도가 군을 이루며 일렬로 세워져 있다.

탑 면에 명문이 남아 있기는 하지만 자세한 내력은 알지 못한다.

누각

사찰 둘레는 돌을 쌓아 담장으로 하고 출입을 위해 누각을 세웠다.

초석 위에 기둥을 세우고 마루를 깔아 2층 누각으로 지은 뒤,

아래층은 가운데를 통로로 하고 양옆 칸은 판장으로 벽체를 세워 막았으며,

위층은 정면 3칸, 측면 2칸에 겹처마 팔작지붕을 올린 주심포집에 벽체를 설치하지 않고 개방하였다.

2층 누각에는 해강 김규진(1868~1933) 선생이 쓴 보석사(寶石寺) 편액을 걸고,

아래층에는 해탈문(解脫門) 편액을 걸었으며,

해탈문 내부 우측에 주먹을 쥔 나라연금강과 연꽃 가지를 들고 푸른 사자를 탄 문수동자가 배치되었고,

좌측에는 주먹을 쥔 밀적금강과 연꽃 가지를 들고 흰 코끼리를 탄 보현동자가 배치되었다.

누각 2층에는 우남 정행진 선생이 쓴 범종루(梵鐘樓) 편액을 걸고

범종, 법고, 목어, 운판 등 사물을 비치하였다.

해탈문과 등운선원, 삼층 석탑이 일직선상에 놓여 있는데, 이곳을 수행 공간으로 삼아 중심 법당인 대웅전 구역과 구분지었다.

삼층 석탑

석탑은 2층 기단 위에 3층 탑신을 세우고 머리 장식을 올렸으며, 기단과 탑신의 모서리에 기둥(우주)를 조각하였다.

등운선원

정면 5칸, 측면 3칸에 겹처마 맞배지붕을 올린 주심포집으로 짓고 풍판을 달았으며,

전면 한 열을 뒤로 물려 툇마루를 깔고 방을 만들었다.

전각에 등운선원(騰雲禪院)과 심검당(尋劍堂) 편액을 걸고 수행 공간으로 운영하여 오다가

지장전

2024년에 부속 법당으로 바꾼 뒤, 지장전(地藏殿) 편액을 걸고

전각 안에 지장 삼존상과 후불탱화를 비롯해 시왕을 안치하였다.

지장보살

지장보살이 결가부좌하고 왼손을 다리 위에 올려 보주를 받쳐 들고 오른손으로 육환장을 쥐었고,

좌우에는 합장한 도명존자와 경책을 받쳐 든 무독귀왕이 협시하며 서 있다.

뒤에 걸려있는 후불탱화는 지장시왕탱화로,

지장보살을 가운데로 좌우에 도명존자와 무독귀왕, 시왕, 판관, 녹사, 사자, 우두, 마두, 팔부중 4구 등이 반씩 나뉘어 배치되었다.

시왕

지장 삼존상 좌우에 5명씩 10명의 시왕이 배치되어 있다.

비로자나불

전각 우측 한 칸에 서향으로 불단을 조성하여 지권인의 수인을 한 비로자나불을 봉안하고,

뒤에는 항마촉지인의 수인을 한 석가모니불을 가운데로 주위에 10대 제자, 4대 보살, 사천왕을 배치된 영산회상도를 걸었다.

해탈문에서 은행나무 쪽으로 올라가면 불이문이 있다.

불이문

정면 3칸, 측면 1칸에 홑처마 맞배지붕의 주심포집으로 짓고 불이문(不二門) 편액을 달았으며,

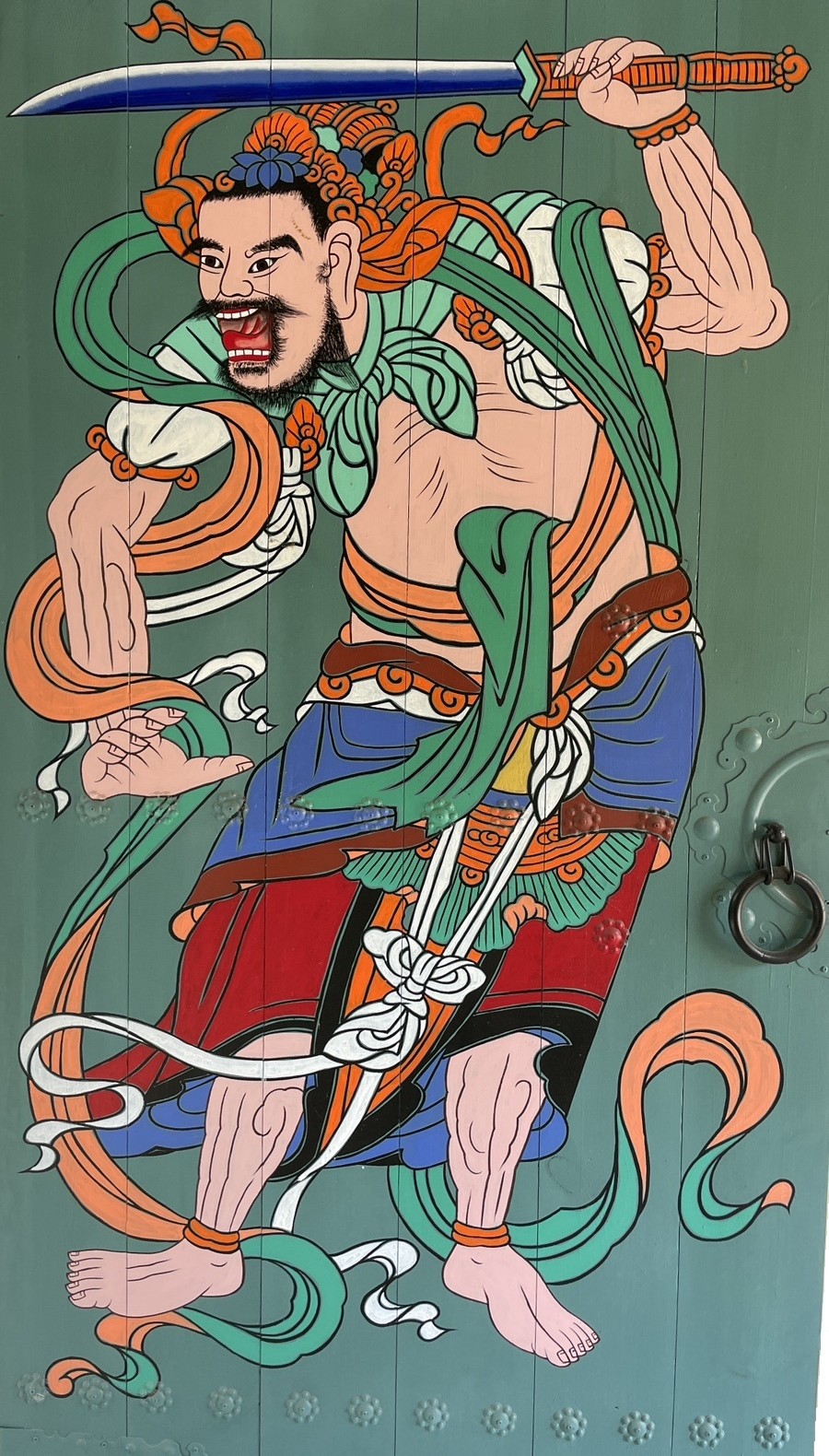

문짝에는 칼을 휘두르는 금강역사가 그려져 있다.

불이문의 가운데 칸은 통로로 사용하고 양옆 칸은 방으로 만들어 좌측은 문수방, 우측은 보현방으로 삼았다.

해탈문과 삼층 석탑, 등운선원이 일직선상에 놓여 있듯이 불이문과 석등, 대웅전이 일직선상에 놓여있으며,

대웅전을 중심으로 좌우에 의선각과 적묵당을 배치하고 전면에 불이문을 둔 ㅁ자형 가람 배치를 이루었다.

대웅전

중심 법당인 대웅전은 임진왜란 때 소실된 것을 조선 고종(재위 1863∼1907) 때 명성황후가 다시 세운 것으로, 1984년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

정면 3칸, 측면 3칸에 겹처마 맞배지붕의 전각으로 지었으며, 다포식 전각으로 정면은 주간포가 1구씩 삽입되었지만, 측면은 맞배지붕의 특성에 따라 공포를 두지 않았다.

대웅전(大雄殿) 편액 글씨는 창암 이삼만(1770~1847) 선생의 글씨이다.

대웅전 문지방 앞에 댓돌 대신 쪽마루를 설치한 것이 특징이다.

석가모니 삼존불

17세기 석가여래 삼존불의 특징을 보이는 작품으로 규모가 클 뿐만 아니라 전체적으로 힘이 있으면서 우수한 조형성을 보여주는 작품으로 2011년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

석가모니불이 대좌 위에 결가부좌하고 앉아 왼손은 엄지와 중지를 맞대고 오른손으로 항마촉지인의 수인을 하였고,

좌우의 문수보살과 보현보살은 결가부좌로 앉아 하품중생의 수인을 한 채 연꽃 가지를 쥐고 있다.

후불탱화

삼존불 뒤에 걸려 있는 후불탱화는 영산회상도로,

석가모니불이 오른손으로 연꽃을 들어 올렸고, 주위에는 10대 제자, 8대 보살, 범천과 제석천, 분신불 2구, 팔부중 4구 등이 묘사되었다.

석가모니불이 영산회에서 연꽃 한 송이를 대중에게 보이자, 마하가섭만이 그 뜻을 깨닫고 미소를 지으므로 그에게 불교의 진리를 주는 장면을 불화로 나타내었으며,

이 일로 염화미소와 함께 말로써 전하지 않고 마음으로 전한다는 교외별전이란 말이 생겼다.

신중탱화

신중단에 걸려있는 신중탱화는 상단에 예적금강을 두고 바로 아래 좌우에 범천과 제석천을 배치하였으며, 화면 중앙에 위태천 동진보살을 크게 묘사하고, 주위에 신중과 권속을 배열한 39위 신중탱화이다.

지장시왕탱화

영가단에 걸려있는 지장시왕탱화는 지장보살을 가운데로 도명존자와 무독귀왕, 시왕, 판관, 녹사, 사자, 우두, 마두, 동자 4구 등이 좌우로 반씩 나뉘어 배치되었다.

대웅전 좌측에 의선각이 자리하여 법당과 수행 공간으로 구분짓고 있다.

의선각

조선 헌종 원년(1834)에 대인이라는 불교 신도가 사당을 짓고 영규대사의 진영을 모시고 제사를 지내기 시작했으며,

순조의 부마인 창녕위 김병주(1819~1853)가 쓴 의선각(毅禪閣) 편액을 걸었다.

의선각은 정면 5칸 측면 1칸에 홑처마 맞배집으로 1984년에 충남 문화유산자료로 지정되었으며,

나중에 맞배지붕의 전각을 ㄱ자로 이어 붙이면서

두 건물이 붙어 생긴 퇴칸에 팔작지붕을 올려, 좌측은 팔작지붕, 우측은 맞배지붕을 하게 되었다.

한편, 영규 대사의 위패와 선사 아홉 분의 영정을 모시고 제사 지내오던 중, 영규 대사의 위패를 칠백의총으로 옮긴 뒤, 의선각을 종무소로, 나중에 추가한 맞배집은 스님들이 생활하는 요사채로 사용하고 있다.

요사채

대웅전 우측에 자리한 요사채는 현대식 건축 기술을 접목하여 정면 4칸, 측면 2칸에 홑처마 맞배지붕의 건물로 짓고

적묵당(寂默堂) 편액을 걸었다.

조사전

대웅전 향 좌측 뒤에 조사전이 자리하고 있다.

정면 3칸, 측면 1칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로 짓고 풍판을 달았으며,

조사전(祖師殿) 편액을 걸었다.

전각 중앙에 진락산 보석사 개산조 조구 대사를 가운데로 좌우에 사명 대사와 서산 대사 영정을 걸었고,

좌측 벽에는 행목대신(杏木大神)이라고 쓴 패를 앞에 세우고 뒤에는 아홉 분의 위패를 모셨으며,

맞은편 벽에는 새롭게 발굴된 의병승장 열네 분의 위패를 추가로 봉안하였다.

창건주 조구 대사 진영(좌), 휴정 청허당 서산(1520~1604) 대사 진영(우)

사명당 유정(1544~1610) 대사 진영(좌), 기허당 영규(?~1592) 대사 진영(우)

산신각

조사전 향 좌측 뒤에 산신각이 자리하고 있다.

사방 한 칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로 짓고 풍판을 달았으며,

산신각(山神閣) 현판을 걸었다.

산신탱화

전각 정면에 걸려있는 산신탱화는 화면 중앙에 상투관에 두건을 쓴 산신이 암반에 앉아 왼손으로 부채를 쥐고 오른손으로 수염을 쓰다듬으면서 정면을 바라보고, 좌우에 호랑이 두 마리와 함께 두 명의 시동이 묘사되었다.

칠성탱화

치성광여래가 왼손으로 금륜을 받쳐 들고 오른손을 들어 설법인의 수인을 하였고, 좌우에 해를 상징하는 붉은 구슬을 든 일광보살과 달을 상징하는 흰 구슬을 든 월광보살, 칠여래, 칠원성군, 삼태 육성이 반씩 나뉘어 배치되었다.

산신각에서 법당을 바라본 모습이 조용하고 평온하게 보인다.

은행나무

불이문 밖에 천연기념물로 지정된 은행나무가 서 있다.

수령이 대략 1,100년인 은행나무는 높이 34m, 둘레 10.72m이고, 가지 길이는 동서 24m, 남북 20.7m에 달하며 지금도 푸른색 잎이 무성하여 천년이라는 나이에 어울리지 않게 건장하고 싱싱함을 자랑하고 있다.

보석사 창건주 조구가 육바라밀을 상징하는 뜻으로 여섯 그루를 둥글게 심었는데, 나중에 하나로 합쳐졌다고 한다.

오방색 천 조각을 달아매고 행목대신((杏木大神)이라 하여 서낭당 당산나무로 신격화되었으며, 매년 10월이면 이 앞에서 군민의 안녕과 지역의 발전을 기원하는 은행나무 대신제를 봉행한다.

금산 진락산 보석사 찾아가는 길

'사찰' 카테고리의 다른 글

| 보물로 지정된 대범천과 제석천이 있는 진주 청곡사 (0) | 2025.04.14 |

|---|---|

| 바닷가에 자리한 부산 해동용궁사 (0) | 2025.04.10 |

| 백련결사 기도 도량 강진 백련사 (6) | 2025.04.01 |

| 백제불교 초전 성지 영광 불갑사 (2) | 2025.03.30 |

| 원효 성지 경주 분황사 (2) | 2025.03.26 |