용문사는 경남 남해군 이동면 호구산에 있는 사찰로, 대한불교 조계종 제13교구 본사인 쌍계사의 말사이다.

용문사 창건과 관련한 두산백과의 기사가 다음과 같다.

임진왜란 때 절이 불에 타 소실된 것을 조선 현종 2년(1661)에 학진 스님이 인근 보광사의 건물을 옮겨 중창하였다.

보광사(현 남해 보리암)는 원효가 세운 사찰이었으나 이곳으로 옮길 때는 폐사 직전의 상태였고, 건물을 옮겨 용연 위쪽에 터를 잡았기 때문에 용문사라 이름을 붙였다.

조선 태조 이성계가 보리암에서 백일기도하고 조선 왕조를 연 것에 감사하여 조선 현종 1년(1660)에 보리암을 조선 왕실의 원당으로 삼았다.

이상 두산백과 기사를 종합하면 보광사는 왕실의 원당이 되었으나 1년 만에 폐사 지경에 달하자 학진 스님이 건물을 이건하여 중창하고 용문사라 했다는 것인데, 왕실의 원당이 1년만에 폐사될 정도라는 것은 신뢰하기 어렵다.

한편, 남해 향교와 용문사 입구가 마주하고 있으니 절을 다른 곳으로 옮기라는 유생들의 요구에 조선 현종 1년(1660) 백월 학섬 스님이 남쪽에 있는 용소리 호구산에 터를 잡고 용문사라 했다는 한국민족문화대백과의 기사가 오히려 설득력 있다.

어쨌든 백월 학섬 스님이 터를 잡은 뒤 이듬해 현종 2년(1661) 신운 화상이 탐진당을 세우고 상법 화상이 적묵당을 지었으며, 현종 7년(1666) 대웅전을 건립한 뒤 절 이름을 용문사라 하면서 사찰의 면모가 반듯해졌다.

이후 숙종 때 수국사로 지정되어 왕실에서 경내에 원당을 건립하고 위패를 모시는 등 왕실의 보호를 받는 사찰이 되었으며, 왕실에서 연옥으로 만든 등과 촛대를 비롯해 번(궁중에서 사용하던 매듭의 일종), 수국사 금패 등을 하사하였다.

등과 촛대는 일제 강점기에 없어졌고, 번과 금패는 임진왜란 당시 사용했던 삼혈포 및 구시와 함께 지금까지 남아있으나, 구시를 제외하고는 일반인들에게 공개하지 않고 있다.

용문사는 호은 문성 스님이 1900년 전후로 복원 중흥한 전통 사찰이며, 보물 2점을 비롯해 유형문화유산 9점과 문화유산자료 22점을 보유한 유물 박물관 같은 사찰이다.

일주문

가파른 산길을 올라오니 사찰로 들어가는 첫 번째 산문인 일주문이 길 한쪽으로 비켜 세워져 있다.

예전 같으면 길 가운데 세웠겠지만, 근래에 신축하는 일주문은 차량 통행에 방해가 되지 않도록 물러나 세우는 추세이다.

호구산 용문사(虎丘山 龍門寺) 현판 글씨는 고산당 혜원(1933~2021) 스님이 썼다.

용문사는 전국 도처에서 쉽게 볼 수 있는 흔한 사찰 이름이지만, 우리나라 3대 용문사를 꼽는다면 남해에서 가장 오래된 사찰인 남해 용문사를 비롯해 양평 용문사와 예천 용문사를 들 수 있다.

용문사에 지장삼존대불을 조성한 뒤 지장도량임을 강조하기 위해 일주문 뒤에 지장대도량이라고 쓴 표지석을 세웠다.

우리나라 4대 지장기도 도량으로 철원 심원사, 고창 선운사 도솔암, 완주 송광사, 서산 개심사를 꼽지만, 남해 용문사와 경주 기림사도 지장기도 명찰에 속한다.

촌은 유희경

표지석 옆에 촌은 유희경(1545~1636) 선생의 용문사 시비를 세워 용문사가 유희경 선생과 관련이 있음을 알리고 있다.

雨欲來時天欲低(우욕래시천욕저) / 비가 오려는지 하늘은 낮게 가라앉았고

招提逢在石門西(초제봉재석문서) / 손짓하며 끌어 반기는 곳이 석문 서쪽에 있어

尋師漸入靈源邃(심사점입영원수) / 스님 찾아 점점 신령한 곳으로 깊이 들어가는데

滿壑風煙一逕迷(만학풍연일경미) / 골짜기 가득한 안개가 작은 길 하나를 희미하게 하네

유희경이 남긴 글을 그의 손자인 유자욱이 정리하고 증손자 유태웅이 남해 용문사에서 발간한 촌은집은 시(詩), 창(唱), 전기(傳記)와 한문학의 문체 가운데 하나인 묘표(墓表), 묘지명 등을 수록한 3권 2책으로, 판각된 책판 수량은 52매이다.

용문사는 유희경의 문집인 촌은집 목판을 소장하고 있으며, 1979년 경남 유형문화유산 유희경 촌은집 목판으로 지정되었다.

천왕문

일주문을 지나 두 번째 산문인 천왕문으로 가는 여정에 개울을 건너며 마음을 씻으라는 의미의 세심교가 놓여있다.

두 번째 산문인 천왕문은 조선 숙종 28년(1702)에 처음 세웠고, 고종 33년(1896) 호은 스님이 정면 3칸, 측면 2칸에 규모의 맞배지붕 주심포 전각으로 중건하였으며, 1985년 경남 문화유산자료 남해 용문사 천왕각으로 지정되었다.

천왕문 전각에 천왕각 현판을 걸고 사찰을 수호하는 사천왕상을 안치하였다.

사천왕상은 조선 숙종 28년(1702)에 천왕문과 함께 조성되었으며, 2005년 경남 유형문화유산 남해 용문사 목조 사천왕상으로 지정되었다.

우측에 비파를 들고 연주하는 동방 지국천왕과 칼을 든 남방 증장천왕이 배치되었고,

좌측에는 용과 여의주를 쥔 서방 광목천왕과 삼지창을 쥔 북방 다문천왕이 배치되어

불법을 훼손하는 삿된 무리가 사찰로 범접하지 못하도록 의무를 충실히 이행하고 있다.

다리가 부러지든 말든 상관없이...............

누각

천왕문을 나서면 개울을 건너 누각이 직교로 세워져 있다.

용문사의 법당은 남향으로 가람이 배치되었으나 진입은 동에서 서를 향해 들어가도록 하였으며, 진입에서 법당으로 전환되는 곳을 세 번째 산문인 누각으로 하였다.

조선 숙종 28년(1702)에 처음 건립되었고, 순조 33년(1833)에 지금의 모습으로 중건된 누각은 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 봉서루로 지정되었다.

한편, 용문사에 화재가 빈번하게 발생하자, 호구산의 호랑이와 용문사의 용이 용호상박의 형국으로 서로 기운이 강해 화재가 발생한다는 풍수지리에 따라 용과 호랑이의 기를 누르기 위해 봉황을 쓰자는 비책을 마련하고는 누각의 이름을 봉서루(鳳棲樓)라 하였다고 한다.

누각의 2층 건물은 정면 7칸, 측면 4칸 규모에 팔작지붕을 올린 주심포집으로, 법회나 행사 등을 위한 강당으로 사용한다.

구시와 맷돌

누각 1층 통로에 비치된 구시는

길이 6.7m, 둘레 3m로 1,000여 명분의 밥을 퍼담을 수 있는 크기의 목조 밥통으로

2005년 경남 유형문화유산 남해 용문사 목조로 지정되었고,

누각 앞마당에 커다란 맷돌 아래짝이 방치되어 있다.

현재 남아있는 구시와 맷돌의 크기를 통해 과거 용문사의 사세가 어떠했는지 짐작할 수 있다.

가람배치

대웅전을 중심으로 앞에는 누각을 두고 좌우에 요사채인 탐진당과 적묵당을 배치한 ㅁ자 형태의 산지 중정형 가람배치를 하였다.

대웅전

조선 현종 7년(1666)에 일향 스님이 짓고 영조 47년(1773)에 중수한 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 겹처마 팔작지붕 건물로 지었으며, 다포식 공포에 외 3출목으로 짜올려 지붕을 높임으로써 웅장하고 당당한 분위기를 연출한다.

건축 양식이 화려하고 가구 수법이나 포작의 장식성이 뛰어난 대웅전은 2014년 보물 남해 용문사 대웅전으로 지정되었다.

공포나 서까래는 단청이 남아 화려함을 보여주고, 창방과 창호는 단청이 거의 다 벗겨졌어도 오히려 고색창연하다.

화려하게 단청하여 강한 인상을 주는 공포는 위로 솟은 살미마다 연꽃이 올려져 있고, 보머리에 봉황과 용의 머리를 초각하여 18세기 공포의 장식성을 잘 보여주고 있다.

특히 어칸 기둥 상부에 삽입된 용머리가 무척이나 사실적이고 섬세하게 조각되어 있다.

천장 중앙에는 연꽃이 그려진 우물천장을 설치하였고 양 가장자리에는 판장을 대고 기하 문양을 그려 넣었으며,

법당 안에는 수많은 용이 조각되어 있는데, 코끼리 코처럼 코가 말려있는 용(노란색 용)도 있고,

두 팔을 앞으로 뻗어 뱃가죽을 들어낸 악어처럼 보이는 용이 있는가 하면,

기둥을 뚫고 들어가 머리와 꼬리를 보이고 있는데, 몸통이 ㄱ자 형태로 꺾인 녀석도 있다.

그런데 기둥을 자세히 보니 꺾인 몸통 밑으로 다리가 그려져 있다.

이처럼 법당 안에 수많은 용을 들여 놓은 것은 화재 예방을 위한 비책에 근원을 두고 있다고 한다.

천장에는 물고기를 물고 있는 거북(중앙 흰색)과 물고기를 물고 있는 게(우측 붉은색) 그리고 해마처럼 생긴 해초(좌측 흰색)가 그려져 있고, 그 아래 용 뒤로 물고기를 조각하여 채색하였다.

거북, 게, 물고기, 해초 등을 그려 바닷속 용궁을 표현하였는데, 법당을 용선으로 삼고 바다를 건너 극락세계로 가는 장면을 그린 것으로 해남 대흥사 천불전, 나주 불회사 대웅전도 이와 유사한 형태를 보이고 있다.

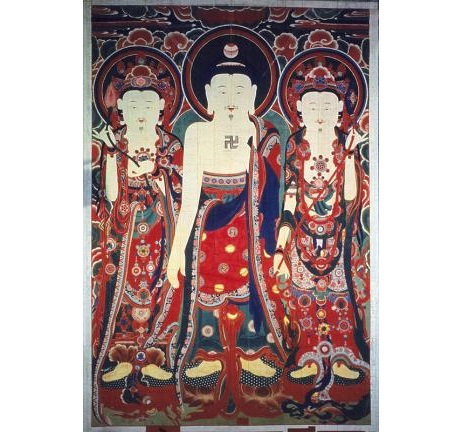

아미타 삼존불

본존불인 아미타불이 결가부좌하고 앉아 하품중생(또는 중품하생)의 수인을 하였고,

좌우 협시보살은 각각 보주 화염문과 공작이 조각된 보관을 쓰고 결가부좌로 앉아 하품중생의 수인을 한 채 연꽃 가지를 쥐고 있다.

아미타 삼존불은 17세기에 활동한 현진의 작품으로 2006년 경남 유형문화유산 목조아미타여래삼존좌상으로 지정되었다.

삼존불 뒤에 걸려있는 후불탱화는 영산회상도이다.

항마촉지인의 수인을 한 석가모니를 가운데로 앞쪽 좌우에 협시인 문수, 보현보살과 사천왕 2구를 두고, 그 위에는 좌우로 제화갈라, 관음보살과 미륵, 지장보살을 배치하였으며, 가장 상단에는 10대 제자, 팔부중상 4구, 사천왕 2구 및 분신불 2위를 묘사한 설법도이며, 연호 봉의가 건양 2년(1897)에 그린 것으로, 2004년 경남 문화유산자료 남해 용문사 건양 2년명 석가 설법도로 지정되었다.

괘불탱

석가모니불이 어깨가 훤히 드러난 우견편단 모습으로 오른팔을 길게 내려뜨리고 왼손을 가슴 앞까지 들어 올린 채 두 발로 연화좌를 밟고 서 있으며,

좌우에는 보관을 쓴 보살이 동일한 모습으로 손의 위치만 대칭하여 여의와 연꽃 가지를 들고 연화좌를 딛고 서 있다.

본존불과 좌우에 협시보살을 배치한 삼존도 형식의 괘불탱은 인물의 형태와 표정 및 신체 비례 등이 18세기 중반 이후에 제작된 작품으로 2005년 보물 남해 용문사 괘불탱으로 지정되었다.

신중탱화

신중단에 걸려있는 신중탱화는 2015년에 제작된 것으로,

상단 좌우에 범천과 제석천을 두고 아래 동진보살을 배치하여 역삼각형 구도를 하였으며, 주위에 천인, 명왕, 팔부중 등으로 화면을 가득 채운 그림이다.

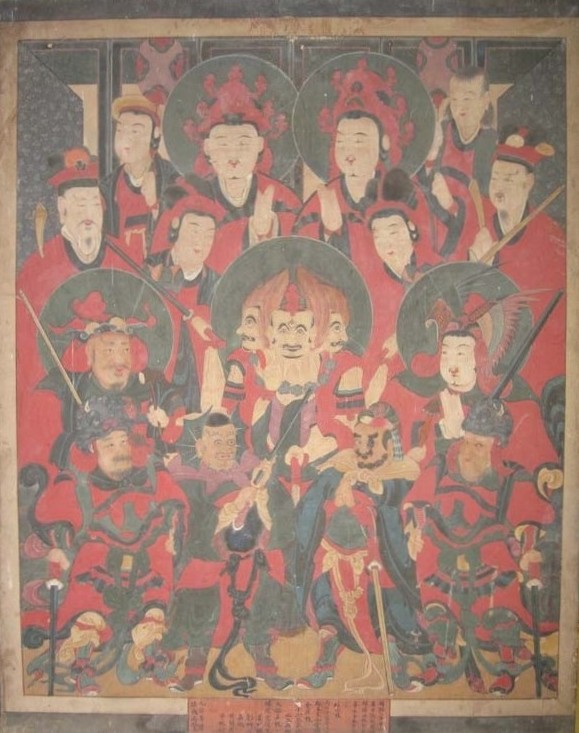

동치 3년명 신중탱화

동치 3년(1864)에 조성된 신중탱화는 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 동치 3년명 신중탱화로 지정되었으며, 별도의 장소로 옮겨 보관하고 있다.

최상단에는

8곡 병풍 앞에 범천과 제석천을 두고, 뒤에 청동녀를 세우고, 아래에 일궁천자, 월궁천자, 두 천녀를 배치하였다.

중단에는

3면 6비의 예적금강을 중심으로 우측에 칼을 든 신장상과 좌측에 깃털 모양의 날개가 달린 투구를 쓰고 갑옷을 입은 위태천을 도설하였으며,

하단에는 팔부중 4구를 표현하였다.

건양 2년명 신중탱화

건양 2년(1897)에 조성된 신중탱화는 2004년 경남 문화유산자료 남해 용문사 건양 2년명 신중탱화로 지정되었으며, 별도의 장소로 옮겨 보관하고 있다.

상단에 범천과 제석천을 두고 아래 중앙에 위태천 동진보살을 배치한 역삼각형 구도를 하였고,

범천과 제석천 주위에는 천녀, 천동 권속 등이 묘사되었으며, 위태천 동진보살을 중심으로 12신장상이 둘러싸고 있다.

삼장탱화

영가단에 걸려있는 삼장탱화는 2015년에 제작된 것으로, 천장보살을 가운데로 좌우에 지지보살과 지장보살이 배치된 그림이다.

중앙에는 천장보살과 좌우 협시로 진주, 대진주보살을 두었고,

좌측에는 지지보살과 좌우 협시로 용수, 다라니보살이 합장하며 서 있고,

우측에는 지장보살과 좌우 협시로 도명존자와 무독귀왕이 합장하며 서 있으며,

3보살을 중심으로 천부중, 신중, 명부중, 신장상 등 권속들이 에워싸고 있다.

삼장보살탱

이 삼장탱화는 건양 2년명 신중탱화 맞은편 벽에 걸려있었으나, 2004년 경남 문화유산자료 남해 용문사 삼장보살탱으로 지정된 뒤 다른 장소에 보관하고 있다.

상하 2단으로 구성된 삼장보살탱은 상단에 세 보살상과 권속들을 배치하고, 하단에 각종 신중상들이 배치된 형태를 하였는데, 현재 걸려있는 삼장탱화와 거의 유사하다.

동종

대웅전 내에 비치된 동종은 외형이나 표현 기법 등으로 볼 때 조선 후기에 만들어진 것으로 추정하며, 2005년 경남 문화유산자료 남해 용문사 동종으로 지정되었다.

상단에 범자가 새겨진 원을 둘렀고, 그 밑에 9개의 돌기가 있는 유곽 4개를 배치하고 유곽 사이에 두광이 표현된 보살 입상이 새겨져 있다.

노주석

대웅전 앞마당에 세워져 있는 노주석(露柱石)은 밤에 마당을 밝히기 위해 불을 피우던 석조물로, 석등이 없는 경우 대신 세웠다.

요사채

대웅전 좌우에 요사채인 탐진당과 적묵당이 자리하고 있다.

탐진당은 조선 현종 2년(1661)에 신운 스님이 처음 세웠으며, 이후 1900년 전후에 호은 스님이 중창한 것으로,

지붕을 보면 누각이 있는 쪽은 팔작지붕을 하였고, 명부전이 있는 곳은 간섭 때문에 맞배지붕을 하였는데,

정면 5칸 전각을 세우기에 마당이 여의치 않아 지붕 형태를 변형하였다.

적묵당은 조선 현종 2년(1661)에 상법 스님이 세운 것을 1900년 전후에 호은 스님이 중창하였으며, 탐진당의 지붕처럼 한쪽은 팔작지붕을, 다른 한쪽은 맞배지붕을 하였고, 적묵당 뒤로 요사 3채를 이어붙인 ㅁ자 형태를 하고 있다.

청동반자와 운판

적묵당 툇마루에 징처럼 생긴 반자가 비치되어 있으며, 2005년 경남 문화유산자료 남해 용문사 청동반자로 지정되었다.

중앙에 원형의 당좌를 두고 가장자리는 좌우 대칭으로 불꽃이 이글거리는 화염형태를 한 운판으로, 2005년 경남 유형문화유산 남해 용문사 건륭 25년명 운판으로 지정되었다.

당좌의 둘레에 건륭 25년 경진 5월 일 진주 백천사 명문이 있고, 뒷면에는 도광 17년 정유 2월 일 매득 남해 용문사 명문이 새겨져 있어 조선 영조 36년(1735) 진주 백천사 운판을 남해 용문사가 헌종 3년(1837)에 매입했음을 알 수 있다.

명부전

대웅전 향 우측에 사람 하나 다닐 정도로 바짝 붙어 직교로 세워져 있는 명부전은

정면 3칸, 측면 2칸의 아담한 규모에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로 지었고, 1985년 경남 문화유산자료 남해 용문사 명부전으로 지정되었다.

명부전에는 명부에서 중생을 제도하는 지장보살과 명부에서 판결하는 시왕이 안치되어 있으며,

조선 숙종 4년(1678)에 지현이 조성한 것으로 2005년 경남 유형문화유산 남해 용문사 목조 지장시왕상으로 지정되었다.

지장보살이 결가부좌하고 앉아 두 손을 다리 위에 올려 오른손은 아래를, 왼손은 위를 향해 엄지와 중지를 맞대었고,

좌협시 도명존자는 오른손에 석장을 쥐고, 우협시 무독귀왕은 합장을 한 채 각각 시립하였는데,

지장보살을 받치는 대좌 난간에 아홉 마리의 용이 머리를 내밀었고, 아래 염우판에는 봉황 두 마리가 그려졌으며, 특히 본존불에 비해 좌우보처가 크게 제작되어 눈길을 끌고 있다.

뒤에 걸려있는 후불탱화는 지장시왕탱화로,

육환장을 쥔 지장보살을 가운데로 앞쪽 좌우에서 도명존자와 무독귀왕이 협시하고, 좌우에 시왕을 비롯해 판관, 녹사, 우두, 마두, 동자 등이 반씩 나뉘어 배치되었다.

지장 삼존상 좌측에 홀수 대왕을 안치하고 뒤에는 시왕도를 걸었으며, 시왕 끝에 판관, 녹사, 사자, 인왕을 세웠고,

지장 삼존상 우측에는 짝수 대왕과 함께 시왕도를 봉안하고, 시왕 끝에 판관, 녹사, 사자, 인왕을 세웠다.

삼소당

중국 동진의 고승 혜원(334~416) 선사가 20살에 승려가 되어 여산에 동림사를 지은 뒤, 그림자는 산을 나서지 않고 발자취는 속세에 들이지 않는다는 뜻의 영불출산 적불입속(影不出山 跡不入俗) 글귀를 걸어놓고 한 번도 절 밖의 호계 다리를 건너지 않고 참선과 염불에 전념하였다.

어느 날 도연명(365~427)과 육수정(406~477)이 찾아와 차를 마시며 회포를 풀고 나서 돌아갈 즈음, 혜원은 이들을 배웅하면서 못다 한 이야기를 계속 나누다가 무심코 호계 다리를 건너고 말았다.

혜원은 '내 죽는 날까지 결코 호계 다리를 건너지 않겠다고 결심했는데 오늘 그만 다리를 건넜구나' 하자 모두가 큰소리로 웃었다는 것이다.

세 명이 크게 웃었다는 삼소당의 유래이다.

삼소당 현판 글씨는 공교롭게도 혜원 스님이 썼는데,

물론 동진의 고승 혜원이 아니라 쌍계사 총림 방장 고산당 혜원(1933~2021) 스님이 썼다.

용화전

명부전과 삼소당 사이 뒤편에 사방 한 칸의 용화전이 자리하고 있다.

임진왜란이 끝난 뒤, 중건할 때 발견된 석조 보살좌상은 통일신라 후기의 특징을 가진 고려 초기의 작품으로, 1974년 경남 유형문화유산 남해 용문사 석조보살좌상으로 지정되었다.

비교적 크고 펑퍼짐한 얼굴에 보관을 썼으며, 천의 자락은 두 팔에 걸쳐 흘러내리고, 왼손은 배 부분에서 연꽃을 받쳐 들었고 오른손은 가슴에 대고 무엇을 잡고 있던 것 모습을 하고 있다.

용문사는 오른손으로 용화수 가지를 쥐었던 것으로 보고 미륵보살로 해석하여 전각에 용화전 현판을 걸었지만, 학계에서는 불상의 제작에 관련된 기록이 없어 석조보살좌상으로 명명하였다.

첨성각

용문사가 언제 창건되었는지는 정확히 알려진 바가 없으나 처음 세워져 있던 전각은 첨성각(瞻星閣)이었고, 이후 조선 현종 1년(1660) 탐진당과 적묵당을 세우고, 이어 대웅전을 지으면서 가람이 이루어졌다고 한다.

첨성각은 명부전과 대칭하여 대웅전 좌측에 직교로 자리하고 있다.

영산전

첨성각 뒤에 자리한 영산전은 조선 숙종 3년(1677)에 처음 지은 것으로, 2022년 경남 문화유산자료 남해 용문사 영산전으로 지정되었다.

정면 3칸, 측면 1칸 규모에 겹처마 맞배지붕을 한 주심포집으로 아담하게 지었으며, 정면 가운데 칸에 출입을 위한 2짝짜리 창호를 설치하고, 양옆 칸에는 판벽을 세웠다.

ㄷ자 형태의 불단 중앙에 운궁형 닫집을 장엄하고 석가모니 삼존불과 영산회상도를 봉안하였으며, 좌우에 16나한상을 안치하고 나한도를 걸었다.

조선 숙종 6년(1680)에 조각승 경옥이 경상도 지역에서 나오는 불석으로 제작한 불상으로, 지역사 연구에 가치가 있어 2022년 경남 유형문화유산 남해 용문사 영산전 석조 석가여래삼존상 및 십육나한상 일괄로 지정하였다.

석가모니불이 결가부좌하고 앉아 왼손을 다리 위에 올려 손바닥을 위로 향하고 오른손으로 항마촉지인의 수인을 하였고,

좌우의 제화갈라보살과 미륵보살은 손의 위치를 대칭으로 하여 본존불과 같은 수인의 모습을 하고 있다.

뒤에 걸려있는 후불탱화는 영산회상도로,

항마촉지인의 수인을 한 석가모니불을 가운데로 하단에 10대 제자를, 그 위에 8대 보살, 범천과 제석천을, 상단에 팔부중 4구를 표현하였다.

삼존불 좌측에 나한상 8구, 범천, 사자, 동자가 안치되었고 뒤에 나한도 2점이 걸려있으며,

삼존불 우측에 나한상 8구, 제석천, 사자, 동자가 안치되었고 뒤에 나한도 2점이 걸려있다.

칠성각

영산전 향 우측에 정면 3칸, 측면 1칸에 겹처마 맞배지붕의 민도리집 칠성각이 자리하고 있다.

정면에 칠성탱화 3점이 걸려있고, 좌우 벽에 독성탱과 산신탱이 걸려있으며, 모두 2015년에 조성되었다.

칠성탱화

치성광여래가 결가부좌로 앉아 왼손을 다리 위에 올려 금륜을 받쳐 들고, 오른손은 올려 엄지와 중지를 맞대었으며,

좌우에는 일광보살과 월광보살이 협시하고, 주위에 칠여래, 칠원성군, 남국노인성, 자미대제, 천동, 천녀가 배열되었다.

좌측의 칠성탱화는 금륜을 받쳐 든 치성광여래를 중심으로 주위에 칠여래 4위, 칠원성군 4위, 삼태 육성, 좌우 보필성이 배치되었고,

우측의 칠성탱화는 금륜을 받쳐 든 치성광여래를 중심으로 주위에 칠여래 2위, 칠원성군 2위, 남극노인성, 자미대제, 삼태 육성, 28숙이 배열되었다.

독성탱화

산과 폭포, 구름 등으로 깊은 산중을 표현하였고, 커다란 소나무 옆에 독성이 윤왕좌로 앉아 정면을 응시하고, 풀을 뜯는 사슴 옆에서 동자가 합장한 모습으로 법을 청하고 있다.

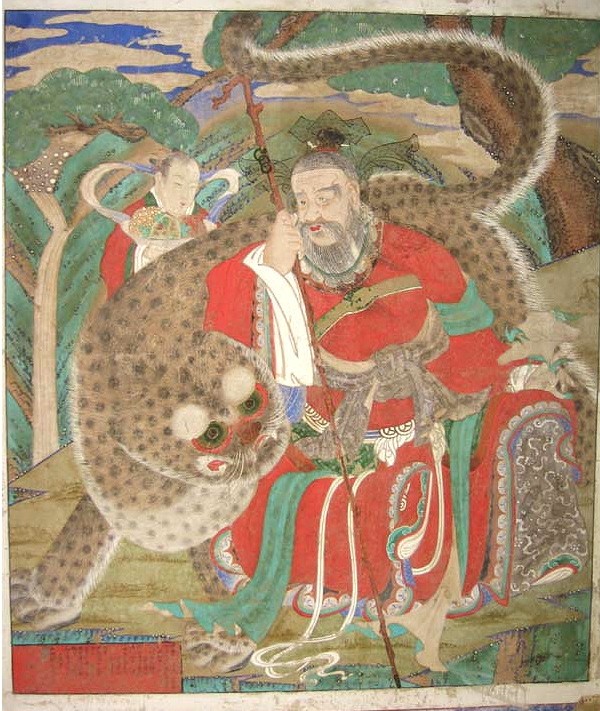

산신탱화

독성탱화와 같은 형식으로 표현된 산중에 산신이 풀방석 위에 윤왕좌로 앉아 부채를 든 손을 무릎 위에 올려 놓고 정면을 바라보고, 호랑이가 산신 등 뒤에 바짝 붙어 엎드려 있고 천동, 천녀는 공양물을 들고 서 있다.

건양 2년명 독성탱

건양 2년(1897)에 수화승 연호 봉의가 참여하고 호은 문성이 밑그림을 그린 것으로 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 건양 2년명 독성탱으로 지정되었으며, 다른 곳에 옮겨 보관하고 있다.

화면을 가득 채운 암산과 그 앞에 소나무 한 그루, 계곡의 물줄기 등을 그려 심산유곡을 표현하였고,

평평한 암반 위에 독성이 윤왕좌로 앉아 경상 위의 책과 향로를 옆으로 밀어둔 채 깊은 사색을 즐기며 편안하고 여유로운 모습을 그렸다.

오른팔로 땅바닥을 짚어 몸을 지탱하고 왼팔 손목에 두 줄의 단주를 걸고 손으로 염주를 쥐고 있다.

남해 용문사 독성탱

19세기 후반에 조성된 것으로 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 독성탱으로 지정되었으며, 다른 곳에 옮겨 보관하고 있다.

화면 중앙에 독성을 크게 표현하고 소나무와 암석을 그려 넣어 자연에서 수도하는 수도자의 모습을 묘사하였다.

독성은 가장자리에 붉은색을 장식한 자리 위에 3/4분 정도 방향을 틀어 앉아 붉은 가사를 어깨와 배가 드러나게 걸쳐 입고 주장자를 어깨에 걸친 채 윤왕좌로 앉아 오른팔을 다리 위에 올려 편한 자세를 하고 있다.

남해 용문사 산신탱

건양 2년(1897)에 수화승 연호 봉의가 참여하고 호은 문성이 밑그림을 그린 것으로 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 산신탱으로 지정되었으며, 다른 곳에 옮겨 보관하고 있다.

깊은 산 계곡에 비스듬히 솟은 노송을 배경으로 다소 둔중해 보이는 큰 체구의 산신이 오른손으로 긴 지팡이를 쥐고 불로초를 든 왼손은 무릎 위에 올려 놓고 커다란 호랑이에 몸을 기대어 오른쪽을 주시하며 앉아있다.

호랑이 등 뒤엔 산신의 시자인 천재동자가 푸른 천의를 어깨 위로 나부끼며 양손으로 대반에 공양물을 받쳐 들고 있다.

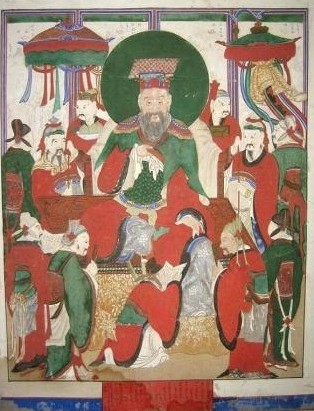

남해 용문사 현왕탱

건양 2년(1897)에 수화승 연호 봉의가 참여하고 호은 문성이 밑그림을 그린 것으로 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 현왕탱으로 지정되었으며, 다른 곳에 옮겨 보관하고 있다.

현왕 주위에 11명의 권속이 원형으로 서 있는 모습을 그린 것으로,

현왕 앞에 홀을 들고 허리를 살짝 굽힌 대륜성왕과 전륜성왕이 서 있고, 좌측에 명부를 든 녹사와 가운데 무릎을 꿇고 망자의 죄상을 고하는 녹사가 묘사되었으며,

현왕 바로 뒤 양옆에는 복숭아와 함을 든 인물이 등을 돌려 선 인물과 서로 이야기하듯 서 있고

그 밑에 산개를 든 2명의 인물이 서 있다.

지장삼존대불

영산전 향 좌측 언덕 위에 2019년 지장 삼존을 모신 노천 불전을 조성하고 지장대도량으로 거듭났다.

두건을 쓰고 머리띠를 두른 지장보살이 연꽃 대좌 위에 결가부좌하고 앉아 왼손으로 보주를 받쳐 들고 오른손을 들어 손바닥이 밖을 향한 시무외인의 수인을 하였고,

좌측의 도명존자는 합장한 모습으로 연꽃 대좌 위에 서서 협시하며,

우측의 무독귀왕은 두 손으로 경궤를 받쳐 들고 연꽃 위에 서서 협시하고 있다.

지장보살 노천 불단

지장보살을 모신 노천 불단으로 2011년에 조성되었다.

명부전, 지장 삼존대불, 지장보살 불전 등 지장보살이 세 곳에 자리한 용문사는 지장도량임을 보이고 있다.

진영

용문사가 소장하고 있는 삼화상, 칠화상, 팔화상, 백월당, 영해당, 경암당 진영을 일괄하여 2006년 경남 문화유산자료 남해 용문사 진영 일괄로 지정되었다.

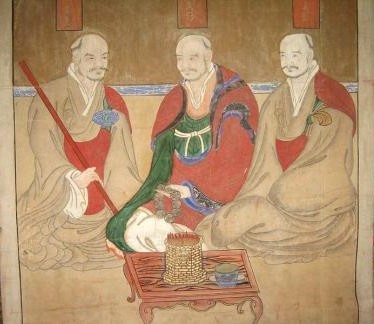

삼화상 진영

지공(? ~1363) 화상, 혜근 나옹(1320~1376) 화상, 자초 무학(1327~1405) 화상을 일러 삼화상이라고 한다.

중앙의 지공 화상은 왼손에 염주를 들었고, 좌측의 나옹 화상은 지물이 없고, 우측의 무학 화상은 오른손으로 주장자를 잡고 앉아 있다.

칠화상 진영

상단 향 우측부터 화영당, 인한당, 해경당이고, 하단 향 우측부터 세염당, 나월당, 효월당, 송곡당이다.

팔화상 진영

상단 향 우측부터 청진당, 청하당, 청운당, 락서당이고, 하단 향 우측부터 봉성당, 우진당, 용암당, 은암당이다.

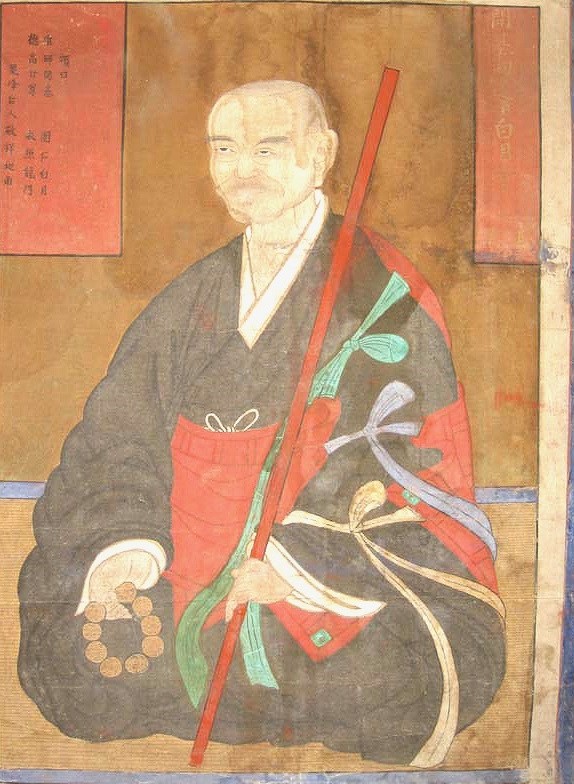

백월당 학섬 진영

백월 학섬 스님이 조선 현종 1년(1660) 용소리 호구산에 터를 정하고 용문사를 개창했다.

경암당 진영(좌) 영해당 진영(우)

승탑군

용문사 입구의 승탑군 중 조선시대에 조성된 9기의 승탑을 2005년 경남 유형문화유산 남해 용문사 승탑군으로 지정하였다.

그외에

앞에서부터 무인 찻집, 종무소, 해우소가 나란히 세워져 있고, 끝에 템플스테이가 자리하고 있다.

남해 용문사 찾아가는길

'사찰' 카테고리의 다른 글

| 우리나라 최고 목조 건물 극락전이 있는 안동 봉정사 (2) | 2025.03.25 |

|---|---|

| 사명대사의 충혼을 기리기 위해 나라에서 명명한 밀양 표충사 (0) | 2025.03.18 |

| 마라난타가 창건한 불교 초전 성지 나주 불회사 (2) | 2025.02.23 |

| 불비상(佛碑像)으로 유명해진 천년 사찰 세종 비암사 (0) | 2025.02.19 |

| 경주 구황동 미탄사지와 황복사지 삼층 석탑 (0) | 2025.01.30 |