천년 고찰 부여 무량사

무량사는 충남 부여군 외산면 만수산 자락에 있는 사찰로 대한불교 조계종 제6교구 본사인 마곡사의 말사이다.

무량사가 언제 창건되었는지 정확히 알려지진 않았지만, 무량사 옛터에서 통일신라시대의 연꽃무늬 수막새가 출토되면서 통일신라시대에 창건한 사찰로 확인되었고,

극락전과 비슷한 크기의 건물터에서 적심을 발견하고 그 주변에서 건덕 9년(971), 중희 14년(1045), 청영 병신년(1056) 등의 글자가 새겨진 기와를 비롯해 많은 양의 기와가 출토되어 고려시대에 규모가 큰 사찰이었음이 밝혀졌다.

일각에서는 신라 문성왕(재위 839~859) 때 범일(810~889) 국사가 창건했다는 설이 있으나 가능성이 거의 없다.

범일은 신라 흥덕왕 6년(831)에 당나라에 유학하여 선종을 계승한 뒤, 문성왕 9년(847)에 귀국하여 경주와 백월사에 머물다가 4년 뒤인 문성왕 13년(851) 명주 도독의 요청으로 그의 고향이자 그의 할아버지가 명주 도독을 지낸 곳이기도 한 강릉의 굴산사로 거처를 옮겼다.

그 후 굴산사에서 구산선문 중 하나인 사굴산문을 개창한 데 이어 동해에 삼화사를 세우고 양양의 낙산사 중건과 강릉의 신복사를 건립하고 전법(傳法)과 문도를 양성하며 40여 년간 영동 지역에서 활동하면서 그의 영향력은 명주뿐만 아니라 강원도 일대로 확산하였고, 당시 영동 지역에서 전통적으로 믿어왔던 교학이 선학으로 바뀌게 되었다.

진성여왕 3년(889) 굴산사에서 입적하였으며, 그의 부도가 굴산사에 세워졌다.

이처럼 강릉을 벗어나지 않은 그가 충청도에 사찰을 지었다는 것은 실로 이해하기 어려운 부분이다.

한편, 임진왜란 중 선조 29년(1596)에 발생한 이몽학의 난에 연루된 데 이어 왜놈의 도적질까지 당하면서 무량사는 완전히 폐사되었는데, 이로 인해 이전의 무량사 역사를 알지 못한다.

이후 진묵 대사 일옥(1562~1633)이 조선 인조 2년(1624)부터 중창을 시작하여 다시 세운 무량사는 고종 9년(1872) 원열 화상이 중창하여 지금에 이르고 있으며,

유물로는 국보 1점을 비롯해 보물 7점, 충남 유형문화유산 6점, 충남 문화유산자료 3점 등이 남아 있다.

일주문

사찰의 첫 번째 산문인 일주문은 겹처마 맞배지붕을 올린 다포식 건물로, 정면뿐만 아니라 측면에도 공포가 있어 지붕을 옆으로 길게 빼내었는데, 오히려 일주문의 높이와 지붕 폭의 비례가 원만하여 시각적으로 안정감을 준다.

일주문 정면에 만수산 무량사(萬壽山 無量寺) 편액이 걸려있고,

뒤에는 일주문의 이름인 광명문(光明門) 편액이 걸려있는데,

두 편액 모두 차우 김찬균(1910~?) 선생이 정사년(1977)에 쓴 것이다.

차우 선생은 편액 우측 상단에 한반도 지도를 새기고 그 안에 일체유심조(一切唯心造)라고 써 놓는 습관이 있다.

당간지주

천왕문 옆 담장 앞에 사찰의 깃발을 매다는 당간지주가 세워져 있다.

아무런 장식 없이 소박하고 단아한 모습을 한 두 개의 기다란 돌기둥이 서로 마주 보며 세워져 있고, 돌기둥 사이에는 당간 받침돌이 끼워져 있는데, 그 중앙에 당간을 받치는 기둥 자리가 파여 있다.

이러한 형태는 통일신라시대 때 양식화되었고, 무량사 당간지주는 이 형식에 따라 고려 전기에 만든 것으로, 1976년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

천왕문

사찰의 두 번째 산문인 천왕문이 사찰의 담장 사이에 세워져 있어 대문의 기능까지 겸한 듯 한데,

아마도 극락전을 그리 쉽게 보여주고 싶지 않아서 담장을 세우고 천왕문으로 막아 세운 것 같다.

천왕문은 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 주심포집에 겹처마 맞배지붕을 올리고 풍판을 설치하였으며,

차우 선생이 무오년(1978)에 쓴 천왕문(天王門) 편액을 걸었다.

편액 우측 상단에 한반도 지도와 함께 일체유심조 글씨를 써서 차우 선생의 글씨임을 확인시키고 있다.

천왕문을 들어서면 우측에 비파를 연주하는 사천왕과 검을 든 사천왕이 배치되었고,

맞은편에는 용을 붙잡고 여의주를 쥔 사천왕과 삼지창을 들고 탑을 받쳐 든 사천왕이 배치되었는데,

사천왕의 명호를 표시하지 않아 누가 누구인지 확인되지 않는다.

무량사의 가장 큰 매력은 천왕문 안에서 극락전을 바라보는 것으로, 액자 안에 풍경 사진을 넣은 것과도 같다.

천왕문을 세우고 양옆으로 담장을 친 이유가 바로 이 장면을 극적으로 보여주기 위함일 것이다.

이 모습만 보기 위해 절에 온다 해도 오히려 당연할 만큼 이런 멋진 풍광을 연출하는 사찰로는 무량사가 단연 최고다.

이 그림을 보면 그 어떤 수식어도 필요가 없고 그져 바라 보는 것만으로 충분히 설명된다.

게다가 석물과 건물의 절묘한 배치는 한동안 이 자리에 머물게 하는 신비한 능력을 가지고 있다.

석등, 석탑, 극락전이 일직선상에 놓였는데, 간격을 적절히 하여 세웠기 때문에 석등, 석탑, 극락전이 서로 간섭을 하지 않고 본연의 모습을 유감없이 보여준다.

석등은 높이가 2.5m로 결코 작지가 않은데, 석탑이 워낙 크다 보니 옆에서 보면 석탑에 비해 석등은 성냥개비만큼이나 아주 작다.

그러나 배치를 어떻게 하고 또 어디서 보느냐에 따라 눈으로 보는 구도의 완성은 확연히 달라진다.

석등

지대석, 기단, 3단 기석, 화사석, 지붕돌, 머리 장식 순으로 세워져 있는 석등은 통일신라 말에서 고려 초 사이인 10세기경에 제작되었으며 1963년 보물로 지정되었다.

기단 면에는 안상이 새겨져 있고,

3단 기석은 아래로 향한 연꽃이 조각된 하대석, 가늘고 긴 간주석, 위로 향한 연꽃이 새겨진 상대석으로 구성되었으며,

8각 화사석은 4면이 넓고 4면은 좁은데, 넓은 4면을 화창으로 하여 빛이 많이 퍼지게 하였고,

지붕돌은 경사진 처마에 여덟 귀퉁이를 치켜 올려 경쾌한 모습을 보여 주며,

꼭대기에는 작은 연꽃 봉오리 모양의 보주를 머리 장식으로 얹었다.

석탑

극락전 앞에 높이 7.5m, 기단 폭 5.2m의 석탑이 보는 이를 압도할 만큼 웅장한 모습으로 서 있다.

석탑은 1층 기단, 5층 탑신, 머리 장식으로 구성되었는데,

탑을 받치는 기단에는 모서리 기둥(우주)과 가운데 기둥(탱주)이 세워져 있고

탑신에는 모서리 기둥이 있으며, 몸돌의 높이가 2층부터 급격히 줄어들었지만, 전체적인 체감 비율이 알맞아 우아하면서도 장중한 느낌을 주고 있다.

지붕돌은 수평을 이루는 처마가 귀퉁이 끝에서 살짝 들렸고, 특히 지붕돌 받침의 수가 위로 올라갈수록 줄어든 특징을 가지고 있다.

탑의 꼭대기에는 낮은 받침돌(노반) 위에 머리 장식의 일부가 남아있다.

무량사 오층 석탑은 백제의 기법과 통일신라의 양식을 조화시켜 만든 고려 전기의 탑으로 1963년 보물로 지정되었다.

한편, 1971년 석탑을 해체 수리할 때 1층 탑신에서 금동제 아미타여래좌상, 지장보살상, 관음보살상의 삼존상이 나왔고, 3층에서는 금동보살상, 5층에서는 사리구가 발견되었다.

금동보살

석탑 안에서 출토된 불상 4구는 오층석탑 출토 금동불상 일괄이라는 이름으로 2020년 보물로 지정되었다.

좌측의 금동보살좌상은 고려시대 작품으로, 높이 35.2cm이며, 머리의 관이 없어져 상투 머리가 노출되었고, 두 손이 파손된 상태이다. 그러나 그동안 자료의 한계로 연구가 미진했던 고려 전기와 중기의 불교 조각사 규명에 크게 기여하게 되었다.

3구는 조선 초기의 금동아미타여래삼존좌상으로, 높이는 아미타불 33.5cm, 관음보살 25.9cm, 지장보살 26cm이다.

삼존불 모두 하품중생의 수인 모습을 하였는데, 아미타불과 지장보살은 손의 위치가 같고 좌측 관음보살만 달리 하였으며, 특히 관음보살은 세 개의 산 모양을 한 관(삼산관)을 썼는데, 관 중앙에 화불이 있어 관음보살을 확인시키고 있다.

아미타불을 좌우에서 관음, 지장보살이 협시하여 구성한 아미타삼존불은 고려 말부터 조선 초에 유행했던 양식적 도상으로 불교조각사 연구에 귀중한 자료일 뿐만 아니라, 완전한 구성을 갖추었고 규모도 크며 상태도 양호하다.

사리구

청동 외합 안에 내합이 들어있는 사리구로, 오층석탑 출토유물의 이름으로 1983년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

내합 안에는 청색 사리 1과가 들어있는 수정으로 된 작은 병(우)과 다라니경, 자단나무, 방분향 등으로 채워졌다.

극락전

임진왜란으로 파괴된 무량사를 조선 인조 때 진묵 대사 일옥(1562~1633)이 중창하며 지은 극락전은 사찰 전각 중에서는 보기 드문 중층 건물로, 조선 중기에 건립된 목조 건물의 양식적 특징을 잘 나타내고 있어 1963년 보물로 지정되었다.

1층은 정면 5칸, 측면 4칸이고, 2층은 정면 3칸, 측면 2칸이며 겹처마 팔작지붕의 중층 건물로, 상, 하층에 활주를 설치하여 지붕을 떠받치고 있다.

창방과 평방을 갖춘 다포식 건물로 기둥 사이에 주간포를 삽입하였는데, 가운데 칸은 3구, 양옆 칸은 2구, 가장 끝 칸은1구씩 차등으로 삽입하고, 그에 맞게 창호는 가운데 4짝 살문, 양옆에 2짝 살문, 끝에 외짝 살문을 달아 건물의 중앙을 강조하였으며,

특히 공포를 아래층은 외3출목, 위층은 하나 더 높인 외4출목으로 하여 넓은 아래층에 높은 위층을 올린 구조를 하여

건물이 균형 잡힌 안정감을 보여 주는 등 외관의 완성도가 높아 최근에 짓는 2층 전각의 모본으로 활용되기도 한다.

한편, 건물의 외관은 2층이지만 내부는 위아래가 트인 통층이다.

이처럼 중층 건물로 짓고 통층을 하는 이유는 대형 불상을 들이기 위한 방편이기도 하고, 한편으로는 위엄과 과시를 목적으로 하기도 한다.

특히, 무량사의 전각 형태는 중심 법당인 극락전만 팔작지붕을 하였고, 부속 법당은 모두 맞배지붕으로 하여 상하의 질서가 명확한 특징을 가지고 있다.

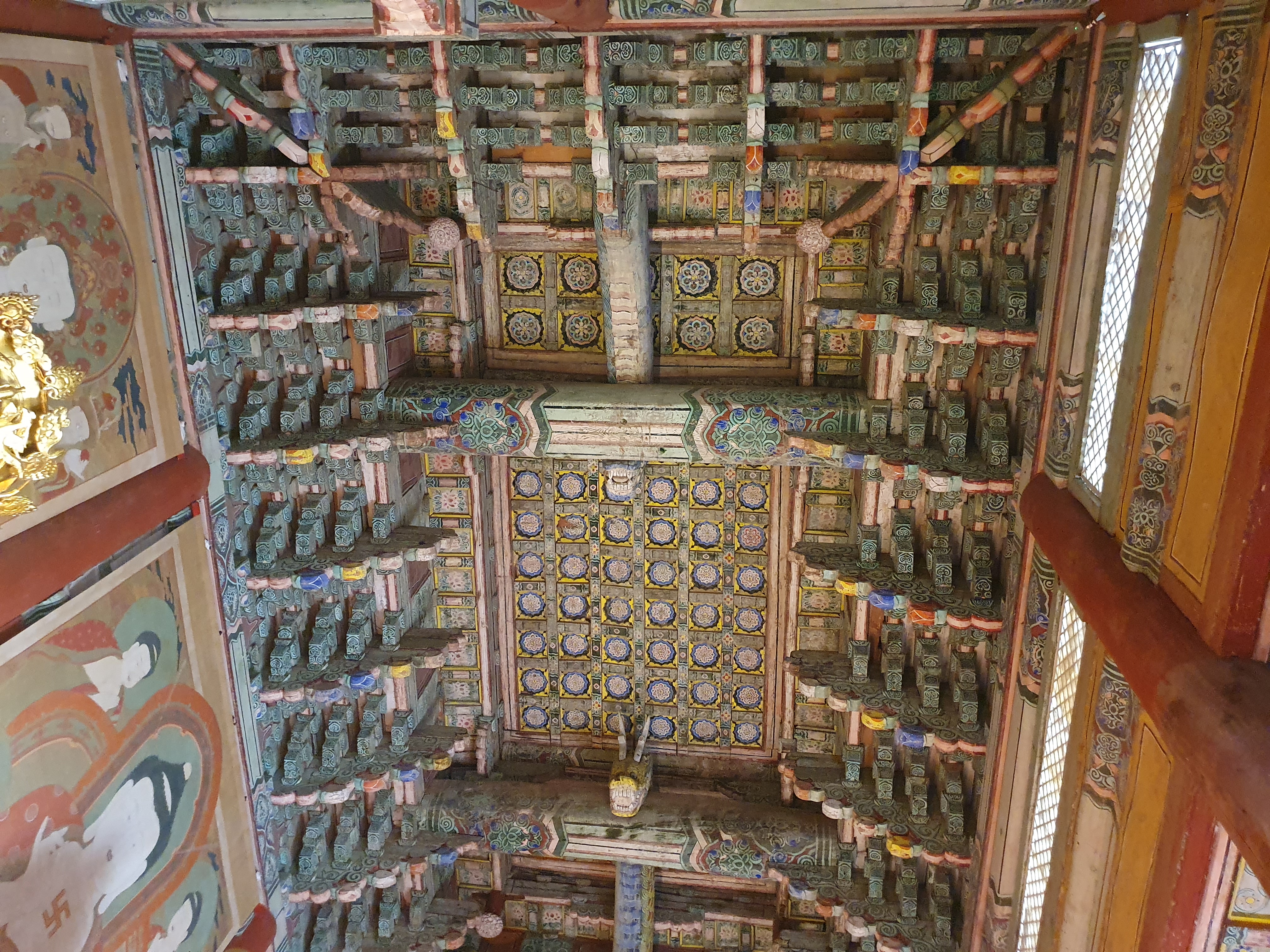

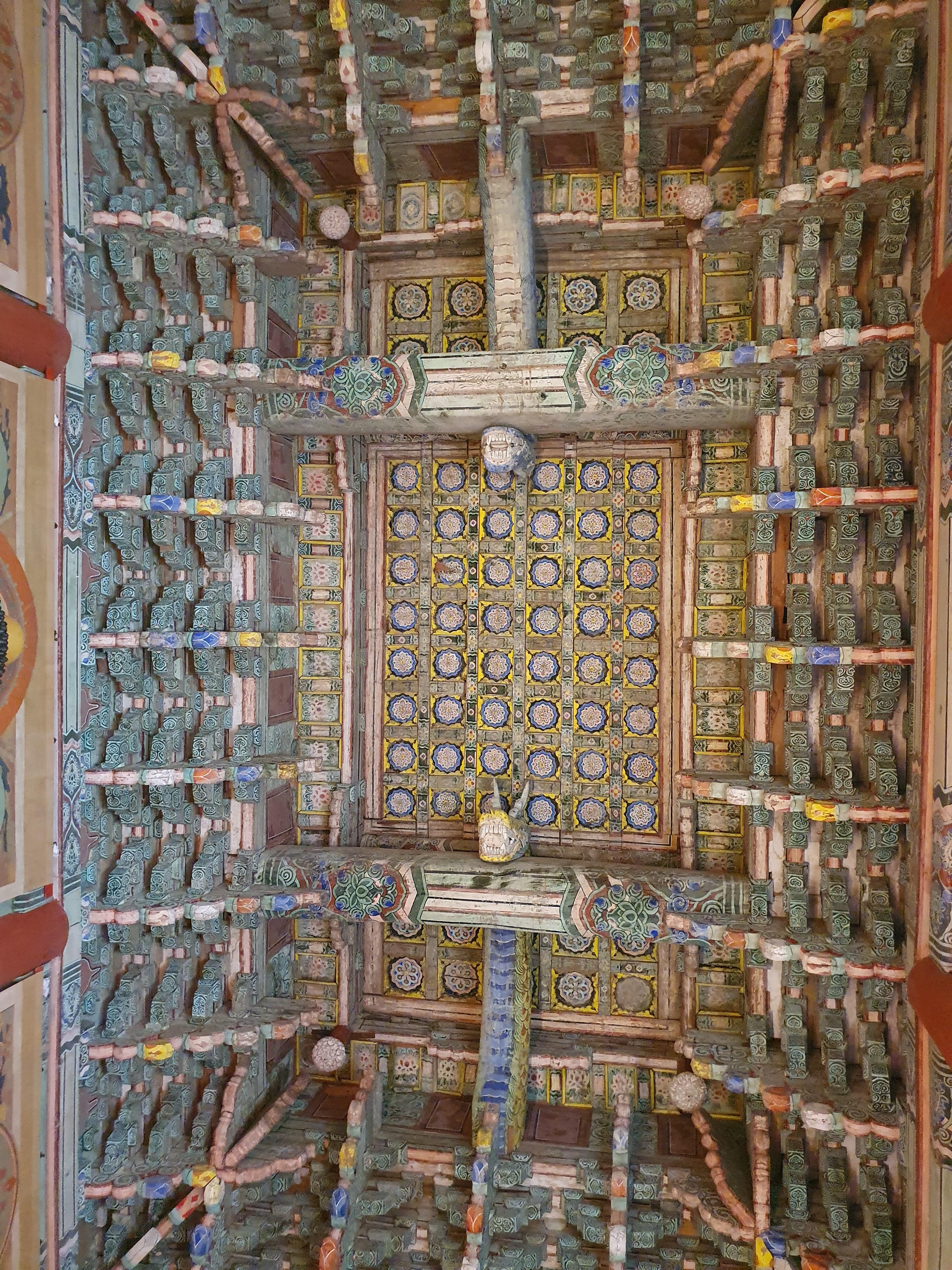

내부

통층으로 높은 천장이 어두어지는 것을 막기 위해 측면에 채광창을 설치하여 빛이 들어오게 하였다.

연꽃 그림이 가득한 우물천장 아래 두 마리 용이 보 위에 걸쳐있고, 내3출목의 공포가 비교적 조밀하게 짜여졌으며

특히 1층 공포의 살미는 하나의 장식판처럼 연결되어 용과 구름 모양을 새긴 운공으로 처리하여 조선 중기 이후에 성행하기 시작한 가구의 장식화 경향을 보이고 있다.

그러나 장식화에서 빠지지 않는 닫집은 설치되어 있지 않은데 아마도 채광을 고려했기 때문으로 보인다.

아미타 삼존불

양대 전란 이후인 17세기에 들어서면서 규모가 큰 사찰에서는 소조로 만든 대형 삼신불 또는 삼세불이 유행하기 시작하였는데, 무량사는 삼존불을 봉안하는 특이함을 보였다.

아미타불을 가운데로 좌우에서 관음보살과 대세지보살이 협시하여 구성한 아미타 삼존불은 조각승 현진이 조선 인조 11년(1633)에 조성한 것으로, 17세기의 유행을 따르지 않고 독자적인 형식의 불상을 조성한 사례로써 조선후기 조각사 연구는 물론 조각 유파 연구에도 귀중한 작품으로 평가되어 1963년 보물로 지정되었다.

삼존불 뒤에 걸려있는 후불탱화는 아미타불과 함께 관음보살과 대세지보살을 각각 독립하여 그린 것으로, 원본을 모사하여 걸었다.

후불탱화

아미타삼존도를 각각 독립하여 그린 탱화로는 현존하는 불화 중 가장 규모가 크며, 1747년에 조성된 것으로, 2002년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

중앙의 아미타불은 하품중생의 수인을 한 모습으로 화면 가득히 묘사되었고, 관음보살, 지장보살, 문수보살, 보현보살, 벽지불 2구가 좌우로 나뉘어 표현되었고,

좌측의 관음보살은 왼팔을 다리 위에 걸치고 오른손은 등 뒤로 하여 땅을 짚은 모습으로 앉아 있고, 상단부터 용녀, 해를 든 아수라, 사자관을 쓴 건달바, 두 제자, 두 금강역사, 범천과 금강장보살, 두 사천왕이 좌우로 나뉘어 배치되었으며,

우측의 대세지보살은 상단부터 용왕, 코끼리 탈을 쓴 야차, 신중, 두 제자, 두 금강역사, 제석천과 제장애보살, 두 사천왕이 좌우 대칭으로 구성되었다.

삼전패

조선 효종 5년(1654)에 철학, 천승, 도균이 제작한 삼전패는 이층전(극락전) 단청을 마친 후 삼전패를 겸비하였다(二層殿丹靑畢後而兼備三殿牌)는 묵서명을 통해 왕실의 안녕을 위해 제작되었음을 알 수 있다.

나무아미타불, 나무관세음보살, 나무대세지보살이라고 써서 전형적인 불패 형식을 갖춘 삼전패는

외곽을 구름 속의 두 마리 용을 투각기법으로 조각하고, 황금색과 홍색 위주의 단청으로 채색이 훌륭하며, 화려한 난간을 갖춘 삼단 대좌 등, 17세기 불교의 뛰어난 목공예품의 대표작으로 평가되어 2015년 보물로 지정되었다.

신중탱화

신중단에 걸려있는 불화는 1989년에 제작된 신중탱화이다.

상단에 예적금강을 가운데로 좌우에 범천과 제석천을 두고 아래 중앙에 동진보살을 배치하였으며,

화면 전체에 천부, 천룡부, 명왕부 등을 나열하였다.

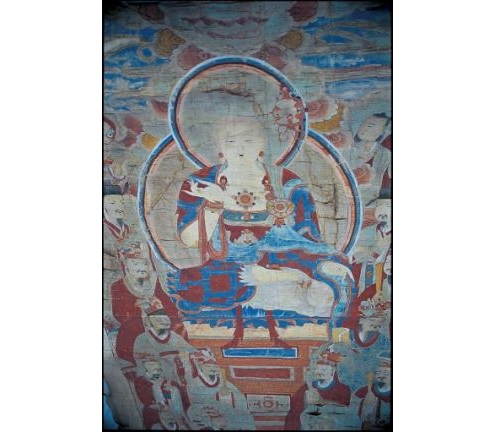

삼장보살탱

조선 영조 23년(1747)에 제작된 삼장탱으로, 2002년 충남 문화유산자료로 지정되었다.

천장보살을 가운데로 좌우에 지지보살과 지장보살을 배치하고, 그 주위에 권속들을 배치한 구도인데, 본 사진은 천장보살만 표현되었다.

동종

극락전에 비치된 동종은 1636년 무량사 중창 당시 제작되었는데, 신라와 고려 양식에 조선 초기의 형식이 가미된 것으로, 2002년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

용뉴는 용의 목 부분을 종에 붙이고 음통을 감싼 발의 발톱으로 종을 붙든 모습을 하였으며,

종의 표면에는 유곽과 삼보살을 번갈아 배치하고, 유곽 밑에 전패를 두었다.

조선 후기에 만들어진 범종 가운데 걸작품으로 표면에 장식의 배치가 정연하며 음률이 매우 고르다고 한다.

명부전

극락전 향 우측에 자리한 명부전은 조선 고종 9년(1872)에 원열 화상이 건립한 것으로, 부속 법당으로써 단아하고 단정한 모습의 전통 건축 양식이 잘 보존되어 2004년 충남 문화유산자료로 지정되었다.

정면 3칸, 측면 2칸에 익공 양식을 한 홑처마 맞배지붕의 주심포집으로 풍판을 달았고, 창호는 2짝짜리 띠살문을 설치하였으며, 측면과 후면 벽체는 판장으로 마감하여 무척 검소한 모습을 하였는데,

명부전(冥府殿) 편액도 작은 크기로 하여 걸었다.

전각 안에 조성한 ㄷ자 형태의 불단에 지장 삼존상과 시왕 및 권속 등을 배치하였는데, 존상들의 색채가 화려하고 옷에 새겨진 문양 등이 섬세하여 17∼18세기에 유행했던 양식으로 추정되며, 모든 존상들을 잘 갖추고 있어 2004년 충남 유형문화유산으로 지정되었다.

지장 삼존상

지장보살이 결가부좌로 앉아 두 손을 아래로 내려 왼손은 위를 향하고 오른손은 아래를 향해 엄지와 중지를 맞대었고,

좌우에는 합장한 도명존자와 두 손을 소매 안에 넣은 무독귀왕이 협시하며 서 있다.

지장보살이 두 손을 아래로 내려 표현한 하품중생의 수인은 17~18세기에 유행하던 수인 형태이다.

시왕 및 권속

지장 삼존상 좌측에 5명의 시왕과 판관, 사자, 인왕이 배치되었고,

우측에도 5명의 시왕과 판관, 사자, 인왕이 배치되었다.

우화궁

극락전 향 좌측에 자리한 전각은 정면 6칸, 측면 3칸에 겹처마 팔작지붕의 주심포집으로 지었는데,

주심포집으로써 기둥 위에 익공 양식의 공포를 하였지만, 기둥 사이에 삽입한 운공으로 다포식 건물로 착각할 수 있다.

석가모니불이 설법할 때 내렸다는 꽃비에서 유래한 우화를 써서 우화궁(雨花宫) 편액을 걸었고,

건물의 정면과 좌측면 기둥에 걸려있는 10개의 주련에 야운 대사(4구), 진묵 대사(4구), 김시습(2구)이 쓴 시가 쓰여있다.

事業一爐香火足(사업일로향화족) / 하는 일은 향로 하나 향 사르는 일로 족하고

生涯三尺短笻贏(생애삼척단공영) / 평생 세 척 짧은 지팡이 하나 남길 뿐

鐘聲半雜風聲冷(종성반잡풍성랭) / 종소리 반 섞인 바람소리 시원한데

夜色全分月色明(야색전분월색명) / 밤빛 더불어 달빛이 밝구나

天衾地席山爲枕(천금지석산위침) / 하늘을 이불 삼고 땅은 자리요 산으로 베개 삼아

月燭雲屛海作樽(월촉운병해작준) / 달 촛불에 구름 병풍 두르고 바다 술통으로 만들어

大醉遽然仍起舞(대취거연잉기무) / 크게 취해 벌떡 일어나 춤을 추려니

却嫌長袖掛崑崙(각혐장수괘곤륜) / 긴 소매에 곤륜산이 걸리적거린다

靜邀山月歸禪室(정요산월귀선실) / 산에 걸린 달 조용히 바라보며 선방으로 돌아와

閑剪江雲袍納衣(한전강운포납의) / 한가로이 강물의 구름 잘라 도포에 솜 누빈다

진묵 대사가 썼다는 다섯 번째에서 여덟 번째 시를 보면 대사의 호탕한 기풍을 볼 수 있다.

대사는 평소 술을 즐겼는데, 곡차라는 말이 진묵에게서 유래되었다고도 한다.

영산전

우화궁 뒤에 자리한 전각은 정면 3칸, 측면 2칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로, 원열화상이 명부전과 함께 건립하였으며 2010년 충남 문화유산자료로 지정되었다.

전각 가운데 칸에 2짝짜리 띠살문을 설치한 것 외에 모든 벽을 판장벽으로 처리하였으며,

봉황을 장식한 영산전(靈山殿) 편액을 걸었다.

전각 안에는 ㄷ자 형태의 불단을 조성하고 석가모니 삼존불과 300여 기의 작은 불상을 안치하였다.

석가모니 삼존불

석가모니불이 결가부좌로 앉아 왼손을 다리 위에 올려 엄지와 중지를 맞대고 오른손으로 항마촉지인의 수인을 하였고,

좌우에서 마하가섭존자와 아난존자가 협시하며 서 있다.

마하가섭존자의 손 모양은 비로자나불의 지권인과 같은 모습을 하였는데,

오른손으로 왼손을 감싸고 왼손 검지로 오른손 검지의 첫째 마디를 맞댄 것으로,

이러한 형태의 수인은 중국 명나라 때 나타나기 시작하였다.

석등

영산전 앞에 석등인듯 석탑같은 석물이 세워져 있다.

기단 위의 화사석을 얹고 그 위에 석탑 형태를 갖춘 것으로, 주위의 석탑과 석등 등의 잔존 부재를 활용한 듯한데 상당히 절묘하다.

영정각

김시습(1435~1493)은 세조가 단종에 대해 왕위를 찬탈하자 벼슬을 버리고 사육신의 시신을 수습한 뒤, 승려가 되었다.

성종 24년(1493) 무량사에서 입적하자 그의 영각을 짓고 초상을 봉안하였으나 임진왜란 때 소실되었고, 이후 이 자리에 영각을 다시 세웠다.

정면 3칸, 측면 1칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로 짓고 좌우에 풍판을 설치하였으며 편액은 달지 않았다.

창호는 정면에 2짝짜리 띠살문으로 설치하고, 측면 벽은 회칠을 하여 차분한 모습을 하고 있다.

내부에는 중앙에 김시습 초상을 걸고 좌우에 고승의 진영을 두었는데,

매월당 김시습의 초상은 모사본을 액자에 담은 것이고 원본은 따로 보관하고 있다.

야인의 옷차림에 패랭이 모양의 모자를 쓰고 있는 반신상으로, 선생이 살아 있을 때 제작되었던 것으로 추측하며, 원본 그대로인 귀중한 작품으로 2006년 보물로 지정되었다.

원통전

영정각 뒤에 자리한 전각은 정면 3칸, 측면 3칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로, 좌우에 풍판을 설치하였고

정면 중앙에 원통전(圓通殿) 편액을 달았다.

창호는 정면에 4짝짜리 빗살문을 달고 측면에 외짝 살문을 달아 출입문으로 사용한다.

맞배지붕의 특징인 서까래가 드러난 연등천장을 하였는데, 불단 위에는 판장을 대어 우물천장 형태로 설치하였고,

관음보살 삼존상을 중앙에 두고 뒤에 1,000여 기의 작은 관음보살을 안치하였다.

본래의 두 손에 40수를 더하고, 머리에 십일면의 얼굴을 표현한 천수관음보살을 가운데로,

좌우에는 왼쪽 무릎을 꿇고 합장한 자세의 남순동자와 오른손을 가슴까지 들어 여의주를 받쳐 든 모습의 해상용왕이 협시로 배치되었고,

뒤에 안치한 1,000여기의 관음보살은 아마도 천안을 의미하는 것으로 보인다.

미륵불 괘불탱

미륵불이 두 손으로 용화수 가지를 받쳐 들고 머리에는 화려한 보관을 쓰고 서 있고,

보관의 끝에는 불상 6구가 표현되었으며, 그 사이에 동자, 동녀 59구의 얼굴이 띠를 형성하며 빼곡하게 배치되었다.

두광과 함께 연꽃과 모란이 묘사된 신광이 그려져 있고, 주위를 오색 구름과 작은 불상들이 에워싸고 있는 이 불화는

중후하고 근엄하며 당당한 모습을 잘 표현하였으며, 조선 인조 5년(1627)에 그린 것으로, 1997년 보물로 지정되었다.

원통전 향 우측에 흐르는 개천 너머에 삼성각과 청한당이 한가히 조용하게 자리하고 있다.

삼성각

정면 3칸, 측면 1칸에 겹처마 맞배지붕의 주심포집으로 짓고 삼성각(三聖閣) 편액을 걸었으며,

전각 안에 칠성탱화, 독성탱화, 삼신탱화를 봉안하였다.

칠성탱화

치성광여래가 결가부좌로 앉아 왼손을 다리 위에 올려 금륜을 받쳐 들고 오른손은 들어 엄지와 중지를 맞대었고,

주위에 일광보살, 월광보살, 칠여래, 칠원성군, 자미대제, 삼태 육성과 아래 중앙의 남극노인성이 배치되었다.

독성탱화

산과 계곡에 흐르는 물, 나무 등이 있는 깊은 산중에 독성이 지팡이와 염주를 쥐고 근엄한 자세로 정면을 바라보고 있다.

산신탱화

소나무를 배경으로 산신이 호랑이 등 위에 올라탄 채 정면을 바라보고, 좌우에는 시자가 지팡이를 들고 서 있다.

청한당

김시습을 기념하여 조용하고 외진 자리에 정면 3칸, 측면 한 칸 반에 홑처마 맞배지붕의 민도리집을 2007년에 세우고,

청한당(清閒堂) 편액을 걸었다.

청한당은 김시습의 호인 청한자(淸寒子)와 시호 청간(淸簡)에서 유래하였다고 한다.

범종각

명부전 옆에 사방 한 칸에 겹처마 사모지붕을 올린 범종각이 세워져 있고,

향적당

범종각 맞은편에 자리한 ㄱ자 형태를 한 팔작지붕의 주심포집에 향적당 편액을 걸고 종무소와 요사로 사용하고 있으며,

템플스테이

향적당 아래 템플스테이가 자리하고 있다.

부도

매월당 김시습의 부도와 오세 김시습 탑비가 조성되어 있다.

무진암 부도밭에 세워져 있는 김시습 부도를 그대로 복제한 뒤 국립부여박물관으로부터 사리를 이관하여 봉안하고 2017년 무량사 경내에 세웠으며, 이후로 김시습 부도는 무진암과 무량사 두 곳에 세워져 각각 관리되고 있다.

오세 김시습 시비에 중추야신월 제목의 시가 새겨져 있다.

中秋夜新月(중추야신월) / 추석날 밤 새로 뜬 달

半輪新月上林梢(반륜신월상림초) / 새로 뜬 달 반쪽이 수풀 위에 걸치니

山寺昏鐘第一鼓(산사혼종제일고) / 산사의 저녁 종이 제일 먼저 울리네

淸影潛移風露下(청영점이풍로하) / 달그림자 바람 따라 이슬 밑으로 점점 젖어들고

一度凉氣透窓凹(일정양기투창요) / 뜰에 찬 서늘한 기운 창틈으로 스미네

김시습이 다섯 살 때 세종대왕의 부름을 받고도 전혀 당황하지 않고 자신의 실력을 유감없이 발휘하자 이후 사람들은 김시습을 김오세라고 불렀고, 오세 김시습지묘비라고 새겼다.

김시습 사리

김시습이 입적하자 절 옆에 묻었다가 3년 후에 다시 판 뒤, 다비하고 사리를 수습하여 무진암에 부도를 세웠는데,

일제 강점기 때 폭풍우로 나무가 쓰러지면서 부도도 함께 넘어져 파손된 것을 다시 복원하면서 사리 1점이 발견되었다.

이후 국립부여박물관에서 사리를 보관하고 있다가 무량사로 이관하여 부도를 조성하였다.

김시습 부도 뒤에 덕운당 정호 대종사 부도(좌)가 세워져 있고, 저 멀리 비구니 성각 부도(우)가 자리하고 있다.

부여 무량사 찾아가는 길